<当サイトではアフィリエイト広告を掲載しております>

はじめに

「やることが多すぎて、時間がいくらあっても足りない…」

そんなふうに毎日を追われるように過ごしていませんか?

実は、やることが多いのではなく、「時間の使い方が見えていない」だけかもしれません。

この記事では、そんな悩みを解消してくれる時間管理術「タイムブロッキング」について、初心者でも分かるように丁寧に解説しています。

タスクを“時間”で管理することで、やるべきことがどんどん片付き、自由な時間が増えていく感覚が手に入ります。

あなたも今日から、時間の主導権を取り戻してみませんか?

タイムブロッキングとは?時間管理の新常識

タイムブロッキングの基本的な考え方

タイムブロッキングとは、1日の時間をあらかじめ「ブロック(かたまり)」に分けて、そのブロックごとにやることを決めておく時間管理術です。例えば「朝9時から10時まではメール対応」「10時から11時までは資料作成」といったように、予定表に具体的なタスクを入れて時間で仕切っていくのが特徴です。

一般的な「やることリスト(ToDoリスト)」と違って、「いつ何をやるか」までを具体的に決めるのがポイントです。これによって「今日は何をしよう…」と考える時間や、「気がつけばSNSを見てた」という無駄な時間を減らせます。

また、タイムブロッキングでは仕事だけでなく、食事・休憩・趣味・家事などのプライベートな時間もスケジュールに入れるのが効果的です。こうすることで、やるべきことと自分の時間とのバランスが取れ、ストレスを減らすことにもつながります。

カレンダーアプリや手帳を使って、時間の使い方を「見える化」することで、自分の1日が驚くほどスムーズに動くようになりますよ。

タスク管理との違いとは?

タイムブロッキングとよく比較されるのが「タスク管理」です。どちらもやるべきことを整理する手法ですが、決定的に違うのは**「時間を軸にして管理するかどうか」**という点です。

タスク管理はやることをリストにするだけで、いつやるかは決まっていません。優先順位をつけて進めることもありますが、空いた時間にやるというスタンスになりがちです。

一方、タイムブロッキングは、やることを時間に落とし込むため、タスクが自然に進む仕組みを作れるのです。タスク管理では「やらなきゃ…でも今はまだいいか」と後回しになりがちだった作業も、タイムブロッキングでは「〇時からやる」と決めることで、先延ばしが減っていきます。

また、タスク管理では「できなかったタスク」がどんどん積み重なって、自己嫌悪につながることも。しかしタイムブロッキングは「時間内でここまでやる」と区切るので、終わらなければ次のブロックに再配置すればOK。柔軟性もありながら、習慣化しやすいのが魅力です。

なぜ現代人に必要なのか?

現代人は仕事・家庭・SNS・趣味・勉強…と、とにかくやることが多いですよね。特にスマホの普及によって、通知や誘惑が絶えず、集中が途切れがちです。そんな中、限られた時間を最大限に活用するには「意識的に時間を使う」必要があります。

タイムブロッキングは、まさに時間の「使い方」そのものをデザインする方法です。何となく過ごしていた時間を明確に区切ることで、優先順位がはっきりし、今この時間にやるべきことに集中できるようになります。

たとえば「夜はゆっくりしたい」と思っても、日中にダラダラ過ごしてしまえば夜にタスクがずれ込み、結局リラックスできません。逆にタイムブロッキングで午前に集中タスクを入れておけば、夜は余裕が生まれ、気持ちよく1日を終えられます。

つまり、タイムブロッキングは忙しい人こそ必要な「時間の整理術」なんです。

メリットとデメリットのバランス

タイムブロッキングには多くのメリットがあります。まずは集中力アップ。時間内に終わらせようという意識が働くため、作業に没頭しやすくなります。次に先延ばしの防止。あらかじめ予定に入れてあると、「やらないと」と自然に行動に移しやすくなります。さらに、自分の時間が増えた感覚が得られ、達成感も得やすくなります。

ただし、デメリットもあります。一つは予定通りにいかないと焦ること。急な用事や体調不良でスケジュール通りにいかないと、ストレスになる人も。また、柔軟性がないと窮屈に感じることもあります。

大切なのは、「完璧主義にならないこと」。予定通りにいかなくても、調整できればOKというスタンスで続けるのがポイントです。最初はざっくりでも構いません。徐々に自分に合ったバランスを見つけていきましょう。

有名人も使ってる!実践者の事例紹介

実は、タイムブロッキングは世界中の成功者たちにも使われている手法です。たとえば、イーロン・マスクは「5分単位」で時間をブロックして、効率的に複数のプロジェクトをこなしています。また、ビル・ゲイツも学生時代から時間をブロックして勉強や読書をしていたことで知られています。

日本でも、起業家やYouTuber、ビジネス書の著者などがタイムブロッキングを活用して「やることが多すぎる」を克服しています。例えば、ある人気ママブロガーは、家事・育児・仕事をタイムブロッキングで管理することで、1日3時間以上の自由時間を生み出したという実例も。

このように、タイムブロッキングは特別な人だけのものではなく、誰でも再現可能な時間術です。まずは身近な成功者のやり方を参考にしながら、あなたの生活に取り入れてみましょう。

「やることが多すぎる」状態の原因を見極めよう

マルチタスクの落とし穴

「いろんなことを同時にこなせたら効率的」——そう思って、メールをしながら資料作成、SNSを見ながら料理、なんてことをしていませんか?実はそれ、効率が良いどころか集中力を大きく下げてしまう落とし穴なんです。

マルチタスクをすると、脳はタスク間を何度も切り替えることになります。この切り替えのたびに「認知的なコスト(頭のエネルギー)」が発生し、思っている以上に疲れやすく、ミスも増えるのです。しかも、1つ1つの作業が終わるまでにかかる時間も長くなることがわかっています。

その結果、常に「やることが終わらない」「時間が足りない」と感じてしまい、ますます焦ってマルチタスクに陥るという悪循環になります。タイムブロッキングでは、時間を一つの目的に集中させるため、自然とシングルタスクの状態を作ることができます。それが結果的に、頭もクリアに、作業スピードもアップする秘訣です。

やるべきこととやりたいことの混同

「今日は絶対にこれをやらなきゃ」と思っていたのに、気づいたら趣味やSNSに時間を使っていた…。そんな経験、誰にでもありますよね。これは「やるべきこと」と「やりたいこと」が頭の中でごちゃ混ぜになっているサインです。

脳は自然と「楽なこと」や「報酬がすぐに得られること」を選びたがる傾向があります。特に疲れているときほど、やるべきことを避けてしまいがちです。つまり、自分の中で「何を優先するべきか」が明確でないと、行動がブレやすくなるのです。

タイムブロッキングでは、やるべきこともやりたいことも、あえてスケジュールに組み込むことで、両方をバランスよくこなすことが可能になります。「午前は仕事、午後は好きなこと」と分けておくだけで、罪悪感なく好きなことに集中できる時間が生まれます。

タスクの見える化がされていない

忙しいと感じるとき、多くの人は「やることが多すぎる!」と思っていますが、実際にやることの全体像を把握していない場合がとても多いです。つまり「見えない敵」と戦っている状態なんですね。

この状態が続くと、常に何かに追われているような不安感が生まれ、集中力が下がります。脳は「やるべきことが不明確なまま」だと常にエネルギーを使って考え続けてしまうため、無駄に疲れてしまうのです。

だからこそまずやるべきなのが、「頭の中のタスクをすべて書き出す=見える化」すること。タイムブロッキングをする際は、最初にタスクをリストアップし、それを時間に落とし込んでいくことで不安を明確なスケジュールに変えることができます。

決断疲れで優先順位がつけられない

現代人は毎日、数百回〜数千回もの「決断」をしているといわれています。朝起きてから寝るまでの間、何を食べるか、何を着るか、どの順番でタスクをこなすか…すべてが小さな決断です。

この「決断疲れ(Decision Fatigue)」がたまると、いざ重要な判断をするべきタイミングで頭が回らなくなったり、何も考えられなくなったりします。結果として、やるべきことの優先順位をつけるのが困難になり、ただ目の前のことをこなすだけで1日が終わってしまうのです。

タイムブロッキングを使うと、あらかじめ「〇時から△△をする」と決めておけるので、いちいち決断する手間が省けます。つまり、時間割があなたの“代わりに考えてくれる”仕組みになるのです。

時間があっても使い方が下手なだけ?

「今日は時間がたっぷりあるから、いろいろできそう」と思っていたのに、終わってみると「結局何もできなかった…」。そんな日ってありませんか?これは時間が足りないのではなく、時間の使い方が下手になっているサインです。

人は、時間がありすぎると油断してしまい、ついダラダラ過ごしてしまいがちです。逆に、1時間しかない!という時のほうが集中力が高まり、驚くほどのパフォーマンスを発揮できたりします。

この「時間の質」に注目してスケジュールを立てられるのが、タイムブロッキングの強みです。「この1時間は仕事に集中」「次の30分はリラックスタイム」と区切ることで、時間にメリハリが生まれ、自然と行動が引き締まるようになります。

タイムブロッキングの始め方と実践ステップ

1日のスケジュールを棚卸ししよう

まず、タイムブロッキングを始めるには自分の1日の過ごし方を把握することがスタート地点です。これを「スケジュールの棚卸し」と呼びます。

忙しさの原因や無駄な時間を洗い出すために、1日何をしていたかを紙やアプリに書き出してみましょう。たとえば以下のように記録します。

| 時間帯 | 実際にしていたこと |

|---|---|

| 7:00〜8:00 | 朝の準備、SNSチェック |

| 8:00〜9:00 | 通勤 |

| 9:00〜12:00 | 会議、メール対応 |

| 12:00〜13:00 | 昼食、スマホでニュース |

| 13:00〜15:00 | 資料作成、途中でネットサーフィン |

| 15:00〜18:00 | クライアント対応 |

| 18:00〜20:00 | 帰宅、家事 |

| 20:00〜22:00 | YouTube、ダラダラ時間 |

こうして実際の行動を可視化すると、「無意識に使っていた時間」「ダラダラしていた時間」がはっきりわかります。この作業を通じて、どこに改善の余地があるかを発見できるのです。

この棚卸しを2〜3日やってみるだけでも、タイムブロッキングの準備としては十分。自分の「時間のクセ」を知ることが、成功の第一歩です。

ブロック単位でタスクを振り分ける方法

棚卸しが終わったら、次は1日を「ブロック」に分けていきます。ブロックの長さは、30分〜2時間程度がちょうど良いです。短すぎると忙しくなりすぎ、長すぎると集中力が続かないからです。

たとえばこんなふうに分けます。

| 時間帯 | タスク(ブロック) |

|---|---|

| 7:00〜8:00 | 朝のルーティン |

| 8:00〜9:00 | 通勤・移動時間 |

| 9:00〜10:30 | 集中作業タイム(資料作成など) |

| 10:30〜11:00 | メールチェック |

| 11:00〜12:00 | 会議 |

| 12:00〜13:00 | 昼休憩 |

| 13:00〜15:00 | クライアント対応 |

| 15:00〜16:00 | 雑務・処理系タスク |

| 16:00〜17:00 | 翌日の準備と振り返り |

このように、「何を・いつやるか」を具体的に設定することで、行動の先延ばしが防げて、集中力も維持しやすくなります。

ポイントは、同じ性質のタスクはまとめて1つのブロックに入れること。「頭を使う作業」「単純作業」「人とのやりとり」などで分類すると、効率よく予定が立てられます。

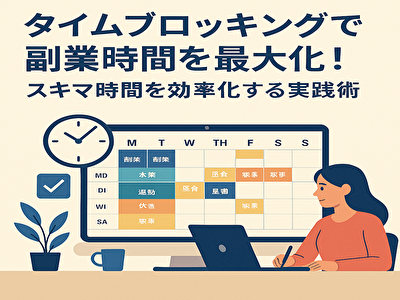

色分けで視覚的にわかりやすくする

ブロックで予定を立てたら、次は色分けをして視覚的にわかりやすくしてみましょう。Googleカレンダーなどのツールでは、予定に色をつけられる機能があります。これを使えば、自分の1日のバランスが一目でわかるようになります。

たとえば以下のような色分けがおすすめです:

- 青:集中作業(資料作成、企画など)

- 緑:コミュニケーション(会議、打ち合わせ)

- 黄:ルーティン・雑務(メール、書類整理)

- 赤:重要・緊急なタスク

- 紫:プライベート・休憩・食事

このように色分けすることで、たとえば「今週は赤が多すぎて緊急対応ばかりだな」とか、「青の時間が足りないから集中作業に支障が出てるな」といった全体のバランスが視覚的に見えてくるんです。

色分けは遊び心もあり、カレンダーを見るのが楽しくなります。これはモチベーションを保つのにも大きな効果があります。

余白(バッファ時間)を必ず入れる理由

タイムブロッキングのコツの一つが、「バッファ(余白)時間」を入れることです。予定をギチギチに詰めすぎると、予定がずれたときにすべてが崩れてしまいます。だからこそ、途中に“何も入れない時間”をあえて作ることがとても大切です。

たとえば、会議と会議の間に10分〜15分のバッファを入れる。昼休憩の前後にちょっとした予備時間を確保する。こうするだけで、心にもスケジュールにも余裕が生まれます。

また、思わぬトラブルや急な対応が発生しても、このバッファ時間がクッションとなり、ストレスが軽減されます。この「余裕を作る設計」がタイムブロッキングを続ける最大のコツと言っても過言ではありません。

デジタルツールとアナログ手帳、どっちが便利?

タイムブロッキングは、Googleカレンダーなどのデジタルツールでも、紙の手帳を使うアナログ方式でも可能です。それぞれにメリットがありますので、あなたのスタイルに合うものを選びましょう。

| ツール | メリット | おすすめタイプ |

|---|---|---|

| デジタル(例:Googleカレンダー) | 変更が簡単、色分けしやすい、通知機能あり | スマホやPCをよく使う人 |

| アナログ(例:バーチカル手帳) | 書くことで記憶に残る、創造的な思考がしやすい | 手書きが好きな人、視覚で把握したい人 |

実際には「予定はGoogleカレンダー、週ごとの見通しはノートに手書き」と併用する人も多いです。どちらを選んでも正解はありません。自分が続けやすい方法で、気軽に始めてみることが成功の秘訣です。

続けるコツと失敗しないためのポイント

最初は完璧を求めないのがカギ

タイムブロッキングを始めたばかりの人がよく陥るのが、「完璧にこなさなきゃ」という思い込みです。でも実際、最初から予定通りにすべて進む人なんてほとんどいません。

むしろうまくいかないのが普通と思っておいた方が、気楽に続けることができます。

大事なのは、「ズレてもいいから、とりあえずやってみる」ことです。たとえば10:00に資料作成を始めようとしても、急な電話が入るかもしれません。その時は、「できなかった」ではなく、「あとで再配置すればOK」と気持ちを切り替えましょう。

最初は大雑把でも構いません。「午前中は仕事」「午後は家事」などのざっくりしたブロックでも効果があります。続けるうちに、自分の生活スタイルに合った細かさが見えてきます。

タイムブロッキングは“カチッと決める”よりも“柔らかく設計する”のがコツです。

柔軟性を持って修正する習慣をつける

タイムブロッキングは、「決めた通りに動く」ことが目的ではありません。むしろ、「ズレたらその都度、柔軟に調整する」ことこそが、継続のカギです。

たとえば、1時間で終わるはずだった作業が思ったよりも時間がかかることってありますよね?そんなときは、次のブロックに少しずつずらしていけばいいだけの話です。

また、体調が悪い日や、急な予定が入った日には、無理して予定通りにこなす必要はありません。その日の現実に合わせて予定を調整する力が、タイムブロッキングの真価です。

特におすすめなのは、夜に「今日はどこがうまくいった?どこがズレた?」と振り返る時間を5分でも取ること。これを習慣にすると、毎日少しずつ精度が上がっていき、あなただけの最強スケジュールができあがっていきます。

定期的な振り返りで自分に合った形にする

タイムブロッキングをより効果的にするためには、「振り返りの習慣」が欠かせません。毎日でも、週に1回でもいいので、自分の時間の使い方を確認する時間を作りましょう。

振り返りで見るポイントは以下の3つです。

- 予定通りに進んだブロックはどれか?

- 進まなかった理由は何か?

- どうすれば来週はうまくできるか?

これらを簡単にメモするだけでも、時間の使い方がどんどん洗練されていきます。

「集中力が続かなかった」「朝に重い作業は無理だった」など、自分の傾向を知ることができれば、次のスケジュールはもっとラクになります。

また、Googleカレンダーのようなデジタルツールでは過去の予定も確認しやすいので、振り返りにも便利です。

タイムブロッキングは一発勝負ではなく、少しずつ“自分の型”を作っていく仕組みなんです。

タイムブロッキングに向いていない人の特徴

タイムブロッキングは万能の時間術ではありません。実は「向き・不向き」もあります。たとえば、極端に変化の多い仕事をしている人や、1日のスケジュールが他人によって左右されやすい人には、やや難しいかもしれません。

また、「予定を立てること自体がストレスになる」「自由に過ごしたい」というタイプの人にも、最初は抵抗があるかもしれません。でも、向いていないからといって諦める必要はありません。

タイムブロッキングの良いところは、完全に自分のルールで組めるという点です。

「1日単位じゃなく、午前と午後だけブロックする」でもいいし、「週に1回だけブロッキングして、あとはフリー」でもOK。つまり、がっちり型にハマる必要はなく、あなた流にカスタマイズしていいんです。

無理に全部スケジュールで埋めるのではなく、最小限から試すことで、ストレスなく始められます。

家族や同僚と共有するメリットとは?

タイムブロッキングをさらに効果的にするには、「他人との共有」も一つのカギになります。特に家族と過ごす時間が多い人や、チームで仕事をしている人にとっては、自分のスケジュールを伝えておくことが重要です。

例えば、「夜の20:00〜21:00は集中作業の時間だから静かにしてほしい」と家族に伝えておくだけで、お互いにストレスが減ります。仕事でも、「この時間は会議を入れないでほしい」と伝えておけば、自分の集中時間を守ることができます。

また、チームでタイムブロッキングを共有すると、作業の重なりや抜けを防ぐこともできて、全体の効率もアップします。

カレンダーを共有するだけでもOK。「自分だけのスケジュール」から「周囲と調和するスケジュール」へ進化することで、さらに実生活にフィットするようになります。

タイムブロッキングで人生が変わる?実感する効果

ストレスが激減するって本当?

タイムブロッキングを続けていると、多くの人が口をそろえて言うのが「ストレスが減った」という実感です。なぜなら、やることが明確にスケジュールに落とし込まれているため、「次に何をすればいいか分からない」「あれもやらなきゃ、これもやらなきゃ…」という不安から解放されるからです。

実際、脳は「決まったことをこなす」ほうが安心するようにできています。だからタイムブロッキングのようにスケジュールが見える状態は、心に余裕を生む仕組みなのです。

さらに、無駄な時間が減り、自分の時間が明確に確保できるようになることで、焦りや罪悪感からも解放されやすくなります。

たとえば「今日は仕事に集中する日、明日は休む日」と予定が見えていれば、気持ちも安定しますよね。結果として、メンタルが整い、仕事も私生活もいい方向へ回りやすくなるのが、タイムブロッキングの大きな魅力です。

自分の時間が増える感覚が得られる

不思議に思うかもしれませんが、タイムブロッキングを使い始めると「自分の時間が増えた!」と感じる人が多いんです。これは、ただの感覚ではなく、実際に時間の使い方に無駄がなくなることで、余裕が生まれている証拠です。

これまでは、思いつきで動いていたり、なんとなくSNSを見ていたり、同じ作業を何度もやり直していたり…そんな“見えない浪費時間”が積もって、時間が足りなくなっていたんです。

タイムブロッキングを始めることで、「何を」「いつ」やるかが決まり、集中して一気に終わらせられるようになります。その結果、浮いた時間が自由時間として使えるようになるのです。

この“余った時間”を読書や運動、趣味に使えると、生活の質がグンと上がります。まさに「時間を支配する」感覚が得られる、自己管理術といえます。

「後回しグセ」がなくなる理由

「やらなきゃいけないことをつい後回しにしてしまう…」という悩み、誰しも一度は経験ありますよね。タイムブロッキングはこの「後回しグセ」の克服にも大きな効果を発揮します。

その理由はシンプルで、やるべきことに「時間の予約」をしてしまうからです。たとえば、「明日の10時から30分だけ、確定申告の書類整理」と予定に書いてあれば、その時間が来たらやるしかありません。これが、ToDoリストだけだと「あとでやろう」「明日にしよう」と先延ばししてしまいがち。

また、「時間を区切る」ことで、気が重いタスクでも「30分だけやればいい」と思えます。そうすると、気楽に手をつけられるようになり、始めさえすれば意外とすぐ終わることに気づくでしょう。

こうして、タイムブロッキングは「先延ばし」を「今やる」に変えてくれる、強力な味方になります。

仕事の生産性が2倍になる体験談

タイムブロッキングを使うようになって、仕事の生産性が2倍になったという人は実際にたくさんいます。

その理由は、集中力の質がまるで違うからです。

たとえば、あるフリーランスのライターは、「午前中は集中作業、午後は雑務、夕方は取材」とブロック分けするようにした結果、執筆スピードが約1.8倍、納期ミスもゼロになったそうです。

また、営業職の方でも「訪問の合間の30分を提案資料作りにあてる」など、すきま時間を活用できるようになり、売上が前年比で120%アップしたという声も。

これは単に努力が増えたのではなく、「同じ時間でも集中力を高め、効率を上げる」ことができたから。タイムブロッキングは、“時間の密度”を高める方法でもあるのです。

続けることで自己肯定感もアップ!

最後に、タイムブロッキングを続けていると、多くの人が「なんだか自分を好きになれた」と言います。それは、自分が立てた計画に沿って行動できると、「自分はちゃんとできている」という実感=自己肯定感が自然に高まるからです。

1日をなんとなく過ごしてしまうと、夜になって「今日もあまり進まなかったな…」と反省モードになりがち。でも、タイムブロッキングで「今日は予定通り動けた」「このタスクが終わった」と感じられると、充実感が生まれます。

この充実感はモチベーションの原動力になります。だから、継続がしやすくなり、「できる自分」への信頼が積み重なっていくんです。

忙しい日々に振り回されていた人ほど、「自分の人生を自分でコントロールしている感覚」が得られるようになります。これこそ、タイムブロッキングの真の魅力かもしれません。

まとめ

タイムブロッキングは、「やることが多すぎる」と悩む現代人にぴったりの時間管理術です。

単なるスケジュール管理ではなく、自分の行動に集中力と意味を持たせる設計図となり、日々の生活をより豊かにしてくれます。

この記事で紹介したように、

-

スケジュールの棚卸し

-

タスクの時間割化

-

色分けやバッファ時間の活用

-

振り返りによる改善

-

自己肯定感のアップ

といった具体的な方法を取り入れることで、誰でもすぐにタイムブロッキングを始められます。

重要なのは、「完璧を目指さず、続けること」。あなたのペースで、自分に合ったスケジュールを少しずつ作っていけば、確実に時間の使い方は変わっていきます。

「時間が足りない」ではなく、「時間をどう使うか」を考える。そんな視点を持てば、あなたの毎日はもっとスムーズで、もっと気持ちよくなるはずです。

コメント Comments

コメント一覧

コメントはありません。

トラックバックURL

https://komidone.com/28.html/trackback